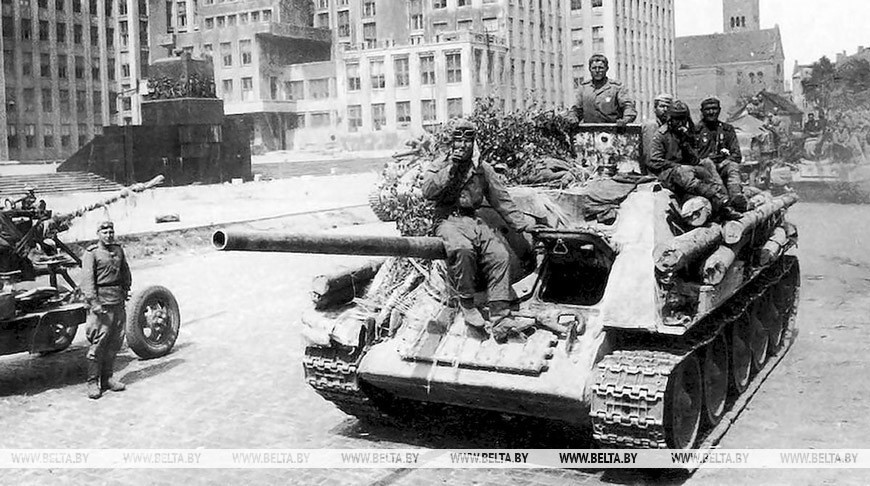

Ее называют ключевым, поворотным событием на советско-германском фронте, примером военного искусства и одной из самых масштабных за всю историю человечества. И это действительно так: в ходе стратегической наступательной операции "Багратион" наши войска разгромили мощнейшую группу армий "Центр", полностью очистили от врага Беларусь и вышли на государственную границу СССР. Впереди было освобождение от коричневой чумы всей Европы.

С нашими экспертами мы постарались разобраться в подоплеке судьбоносных событий на белорусской земле весной-летом 1944 года, узнали почти неизвестные до недавнего времени факты. Итак, знакомьтесь: ведущий научный сотрудник отдела публикаций Национального архива Беларуси кандидат исторических наук Вячеслав СЕЛЕМЕНЕВ и доцент исторического факультета Белгосуниверситета кандидат исторических наук Кузьма КОЗАК.

- Какая обстановка сложилась перед началом решающего наступления летом 1944 года и что предопределило успех операции "Багратион"?

В. СЕЛЕМЕНЕВ: Интересно, что уже после разгрома немцев под Москвой в 1942 году среди руководства Беларуси царило приподнятое настроение. Все жили уверенностью, что в ближайшее время освободят нашу страну. Но на деле не так просто все складывалось. Успешными были лишь некоторые операции. В ноябре 1943 года советские войска заняли Гомель, в феврале 1944-го освободили Рогачёв. Но "Белорусский балкон" (выступ по линии фронта вглубь СССР площадью 250 тысяч квадратных километров. - Авт.) пробить особо не смогли. Наскоком ничего не получилось.

Требовалась продуманная стратегия. Готовить крупную наступательную операцию "Багратион" стали с учетом опыта и неудач 1943-1944 годов. В условиях строгой секретности подтягивали самые лучшие военные силы. Покров тайны сошел только тогда, когда началась операция. На смену некой бессистемности пришла четкая координация действий подразделений Красной армии на всех фронтах и партизан, а их на белорусской земле насчитывалось около 140 тысяч. Народные мстители вели диверсионную работу в тылу противника, уничтожали коммуникации, захватывали плацдармы и переправы и удерживали их до подхода основных сил. Это сыграло свою неоценимую роль в стремительном продвижении наших войск.

"ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЫЛ ОГЛУШИТЕЛЬНЫЙ РЕВАНШ ЗА НЕУДАЧИ 1941-ГО"

К. КОЗАК: Действительно, попытки вытеснить врага с белорусской земли предпринимались и в 1942 году, и в 1943-м. Но тогда Красная армия действовала разрозненно. "Багратион" - первая стратегическая операция Великой Отечественной войны, которая готовилась очень тщательно и планомерно. Предусматривалось мощными ударами четырех фронтов прорвать оборону противника на шести направлениях, окружить и уничтожить вражеские группировки, сосредоточенные на флангах "Белорусского балкона", а это районы Витебска и Бобруйска, затем окружить основные силы немецкой группы армий "Центр" восточнее Минска и полностью освободить Беларусь. Войсками фронтов командовали выдающиеся военачальники генералы армии К.К. Рокоссовский, И.Х. Баграмян, генерал-полковники Г.Ф. Захаров и И.Д. Черняховский. Координацию фронтовых действий осуществляли представители Ставки - начальник Генерального штаба Маршал Советского Союза А.М. Василевский и заместитель Верховного Главнокомандующего Маршал Советского Союза Г.К. Жуков.

Красная армия имела впечатляющее численное преимущество в живой силе и технике, его удалось нарастить к началу операции "Багратион". По орудиям и минометам сложился более чем трехкратный перевес, по танкам и САУ - более чем в шесть, по самолетам - в четыре раза. По живой силе советские войска превосходили части вермахта где-то на полмиллиона человек.

Успех наступательной операции был феноменальный. Всего за несколько недель удалось уничтожить три из четырех немецких армий, из которых была сформирована группа "Центр". За два месяца с боями советские войска продвинулись в западном направлении на 300-500 километров.

- Случайно ли начало операции было запланировано на 23 июня? И почему ее называют реваншем за 1941-й?

К. КОЗАК: Вероятно, неслучайно. 22 июня 1944-го - символическая дата: ровно три года после вторжения немцев на территорию Советского Союза в рамках операции "Барбаросса". Советские войска проводят разведку боем, а на следующий день после мощной артиллерийской подготовки 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов переходят в стремительное и неожиданное наступление.

Такую стратегию использовали части вермахта летом 1941 года во время оккупации Беларуси. Стремительность немецкого наступления обеспечивалась быстрым продвижением моторизованных частей. Войскам вермахта удавалось преодолевать 60 километров в сутки - 28 июня захватчики уже были в Минске. Еще в Бресте шла битва, а фашисты брали территории вокруг стратегически важных городов вроде Минска и Барановичей в окружение, создавая так называемые котлы. В западне оказались более 330 тысяч бойцов Красной армии. Но эта трагедия, с военной точки зрения, продемонстрировала эффективность подобной тактики.

"ПОКРОВ ТАЙНЫ СОШЕЛ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА НАЧАЛАСЬ ОПЕРАЦИЯ"

В. СЕЛЕМЕНЕВ: В ходе операции "Багратион" практически зеркально повторились события 1941 года. Но на этот раз в котлах гибли немецкие дивизии. Советские войска воспользовались тактикой стремительного продвижения для взятия врага в кольцо окружения, которое потом постоянно сжимали. Не ринулись слепо на так называемые фатерлянды (заранее подготовленные глубокоэшелонированные линии обороны, города-крепости на оккупированной территории Беларуси. - Авт.), а наоборот, их обходили. Освобождая все новые и новые территории, тем самым разделяли и дробили подразделения врага, перерезая им дорогу к отступлению.

Теперь тылы противника громили советские танковые корпуса. Из минского котла не советские бойцы прорывались на восток, а немецкие окруженцы пробирались лесами на запад.

К. КОЗАК: Как ни крути, а наши выдающиеся полководцы переиграли немецких стратегов. Сделав работу над ошибками, в ходе операции "Багратион" те просчеты, которые были допущены в начале Великой Отечественной войны, они смогли повернуть в преимущества. Это действительно был оглушительный реванш за неудачи 1941-го. Немецкие генералы оценивали эти события как "непосредственно приближавшие чудовищную катастрофу".

В. СЕЛЕМЕНЕВ: Советским войскам очень долго не удавалось загонять немцев в крупные котлы. Противник либо успевал отводить свои войска, либо прорывал окружение. Но операция "Багратион" продемонстрировала несколько успешных разгромов окруженных группировок немецких войск. Так, 25 июня был взят в кольцо и вскоре разгромлен Витебский укрепрайон. Около 8000 немецких солдат смогли вырваться из кольца, но вновь были окружены - и капитулировали. Всего под Витебском погибли около 20 тысяч немецких солдат и офицеров, порядка 10 тысяч попали в плен.

Немецкие военные и исследователи не оспаривают тот факт, что вермахт постигла катастрофа. Они оценивают свои потери в 350-400 тысяч, в том числе около 200 тысяч убитыми и 80 тысяч пленными. При этом из 38 дивизий группы армий "Центр" 28 было разбито. Из 47 генералов, воевавших на передовой в качестве командиров корпусов и дивизий, 31 был потерян, причем 21 попал в плен. Это был разгром. Или, как справедливо отмечали в печати, возмездие.

- Почему операция "Багратион" стала для немцев громом среди ясного неба?

В. СЕЛЕМЕНЕВ: Строжайшая секретность и то, что ее удалось сохранить вплоть до самого начала наступления, - важная ее особенность и одновременно залог успеха. Масштабная подготовка проходила с тщательной маскировкой. Воинские части перегруппировывались ночью, а днем от фронта в тыл шли эшелоны с макетами танков и орудий. Во многих местах наводили ложные переправы, прокладывали для видимости дороги.

Надо отдать должное советскому командованию. План операции знало лишь ограниченное число людей. Даже для партизан, что видно из архивных документов, наступление Красной армии было неожиданным. В своих мемуарах командиры партизанских формирований никогда не писали, что знали о готовящейся операции.

К. КОЗАК: Коменданты немецких гарнизонов до последнего не верили в саму возможность такого стремительного продвижения советских войск. Протоколы допросов показывают, что они требовали удостовериться в освобождении белорусских городов. Тот же Бобруйск по военным законам, полагали немцы, невозможно взять в течение двух-трех дней, как минимум требовалось восемь.

- Почему затишье на фронте перед операцией "Багратион" было серьезным испытанием для белорусских партизан? Можно сказать, вопросом жизни и смерти. И как это отразилось на их участии в операции?

В. СЕЛЕМЕНЕВ: Немцы воспользовались затишьем на фронте в апреле-мае 1944 года, чтобы зачистить прифронтовую зону от партизан. Для этих целей привлекли не только карательные и охранные части, но и воинские, которые стояли ранее по линии фронта. Как писал один из участников этих событий майор А.Ф. Бардадын, входивший в состав оперативной группы Белорусского штаба партизанского движения в Полоцко-Лепельской зоне, это был самый тяжелый период для партизан. Немцы провели две крупные операции "Моросящий дождь" ("Регеншауэр") (в других источниках "Ливень". - Авт.) и "Весенний праздник" ("Фрюлингсфест"). В общей сложности в боевых действиях против партизан Полоцко-Лепельской зоны участвовало около 60 тысяч солдат и офицеров, 137 танков, 235 орудий, 70 самолетов, два бронепоезда. Силы, конечно, неравные: кадровые части немецких дивизий и партизанские формирования, в составе которых в основном местные жители.

Первого февраля 1944 года на военном совете 1-го Прибалтийского фронта, посчитав, что у немцев нет сил для крупной антипартизанской операции, и учтя другие факторы, было решено защищать зону, построив оборонительные сооружения на протяжении 240 километров. В течение двух недель немцы сжимали кольцом всю партизанскую зону, вынуждая партизан отступить почти до Ушач. Командующий партизанскими силами Полоцко-Лепельской зоны Владимир Лобанок 17 апреля обратился в Москву с предложением вывести из окружения партизанские бригады. Но пришел ответ продолжать сопротивление.

К 29 апреля создалась критическая ситуация, грозящая разгромом партизанских формирований, о чем Лобанок снова радирует в Москву. В этот раз получает команду прорываться.

Разгромив партизан Полоцко-Лепельской зоны, немцы взялись за народных мстителей Борисовско-Бегомльской. До 26 июня, когда уже шла операция "Багратион" и войска Красной армии освободили часть Беларуси, продолжалась карательная операция "Корморан" ("Баклан").

Все же, несмотря на огромные потери, народные мстители нанесли существенный урон противнику. К началу операции "Багратион" ряду подразделений удалось развернуть массовые вооруженные акции и активные боевые действия в тылу гитлеровской группировки. По свидетельству Маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна, с началом наступления Красной армии в июне 1944 года белорусские партизаны оказывали неоценимую помощь в наиболее ответственные моменты операции.

"В ХОДЕ ОПЕРАЦИИ "БАГРАТИОН" ПРАКТИЧЕСКИ ЗЕРКАЛЬНО ПОВТОРИЛИСЬ СОБЫТИЯ 1941-ГО ГОДА"

К. КОЗАК: По сути в тылу врага действовал второй фронт - настолько мощной была эта сила. Уже в 1943 году количество партизанских отрядов в БССР насчитывалось более 830. Они восстанавливали советскую власть, контролировали свыше 100 тысяч квадратных километров белорусской земли, или около 60 % оккупированной территории.

Непосредственно перед началом операции "Багратион" партизаны развернули третий этап рельсовой войны. В ночь с 19 на 20 июня народные мстители перешли к активным действиям. Они установили около 10,5 тысячи мин и зарядов, подорвали в общей сложности около 40 тысяч рельсов. Мощный отвлекающий партизанский налет на несколько дней лишил немецкие войска всякого управления. Многие железнодорожные магистрали, несмотря на предпринимаемые меры со стороны немцев по их восстановлению, были парализованы до конца операции "Багратион". Согласно архивным данным, полностью прекратилось движение на линиях Орша - Борисов, Орша - Могилев, Молодечно - Полоцк, Брест - Барановичи - Минск, Барановичи - Лунинец и так далее. А ведь они являлись важной подпиткой группировки противника на фронте.

"ПО СУТИ В ТЫЛУ ВРАГА ДЕЙСТВОВАЛ ВТОРОЙ ФРОНТ"

За период с 20 по 29 июня партизанские бригады и отряды на основных дорогах перед 1-м Прибалтийским и 3-м Белорусским фронтами уничтожили свыше 25 тысяч рельсов, 8 мостов, почти 6 тысяч метров линий связи, 137 телеграфных столбов и 3,5 тысячи шпал, свыше 20 воинских эшелонов и 20 паровозов.

Действительно, сложно переоценить роль партизан в ходе операции "Багратион". Они освобождали от немецких захватчиков целые районы. Проводили крупные диверсии, громили вражеские гарнизоны, захватывали населенные пункты перед подходом регулярных частей, показывали кратчайшие маршруты в тыл противника и объединялись с воинами Красной армии, чтобы вместе громить врага.

- Минск наши войска освободили 3 июля и захлопнули минский котел: в окружении восточнее столицы оказалась 105-тысячная группировка врага. Некоторые источники утверждают, что немцы, пытаясь прорваться из котла, стремились вновь захватить освобожденный Минск. Так ли это?

В. СЕЛЕМЕНЕВ: Такая попытка на самом деле была. Сохранилось документальное свидетельство "о действии партизанских бригад по обороне Минска и охране особо важных объектов". В этом архивном документе описывается ситуация после изгнания немцев из города. Указывается, в частности, что нужно было решить еще много сложных задач, так как во время проведения операции "Багратион" "в тылу наших частей оставались крупные группировки немецких войск". В дни 5-8 июля непосредственно в окрестностях Минска находилось до 30 тысяч немецких солдат и офицеров, часть из них с тяжелым вооружением. Они пытались соединять свои разрозненные подразделения и выводить их на запад.

В то же время части Красной армии не могли оставить в Минске и его окрестностях крупные войсковые соединения для его обороны и охраны объектов, поскольку наступление развивалось стремительно. Противник, воспользовавшись этим, попытался ворваться в город. В сохранившихся документах указывается, что на рассвете 7 июля отдельные группы немецких подразделений общей численностью до 350 человек проникли в Минск. Им удалось дойти до районов Театра оперы и балета, еврейского кладбища, аэродрома в районе Лошицы, где завязались бои с нашими частями. В результате группировки противника были уничтожены и частично рассеяны. Понятно, что отчаянный прорыв немцев был обречен на провал. Но этот факт говорит о том, что после освобождения 3 июля город не мог спать спокойно. И советские солдаты снова отстояли столицу.

Судя по архивным документам, вскоре на ближайших подступах к Минску организовали прикрытие: силами прибывающих партизанских бригад создали круговую оборону. Предстояло также разгрузить город от более 20 тысяч военнопленных. Их конвоировали тоже партизаны.

Таким образом, окончательное освобождение Минска прошло в несколько этапов, и весомую роль в этом сыграла успешная координация действий Красной армии и партизан. Эти две силы, умело и грамотно взаимодействуя, дополняли друг друга.

- Знаменитый партизанский парад в освобожденном Минске 16 июля 1944 года: как сегодня историки оценивают это событие?

В. СЕЛЕМЕНЕВ: В практически полностью разрушенном городе, освобожденном от врага, состоялось уникальное событие: прошли парадным строем десятки тысяч партизан. Таких парадов во всемирной истории не было ни до ни после, как не было в мире столь массового партизанского движения, как в Советской Белоруссии. Победу над врагом здесь приближали свыше 370 тысяч народных мстителей. Партизанское движение на белорусской земле было всенародным. Командование посчитало, что партизаны имеют право на заслуженный триумф.

Уже 8 июля, как свидетельствуют архивные документы, "во исполнение указаний генерал-лейтенанта П. Пономаренко оперативная группа штаба партизанского движения, находящаяся в г. Минске, развернула подготовку к проведению митинга-парада партизанских бригад и отрядов в столице БССР - гор. Минск". Местом его проведения определили городской ипподром, территорию которого предварительно обследовали минеры и взяли под охрану партизаны бригады "Буревестник".

К вечеру 15 июля в Минске собрались 30 партизанских бригад и 2 отдельно действующих отряда, в том числе 20 бригад Минской области, 9 бригад Барановичской и одна - Вилейской области, общей численностью более 30 тысяч человек.

К. КОЗАК: Можете представить себе такую картину: в 9 часов утра 16 июля 1944 года в районе улицы Красноармейской выстроились в полном вооружении 30 тысяч партизан. У жителей города в руках букеты полевых цветов, на глазах слезы радости. Принимал небывалый в истории парад командующий партизанским движением СССР, председатель Совнаркома БССР, 1-й секретарь ЦК КП(б) Пантелеймон Пономаренко. На центральной трибуне приветствовали бойцов "Лесного фронта" руководители республики и столицы, а также командиры частей и соединений Красной армии во главе с командующим 3-м Белорусским фронтом генералом армии Иваном Черняховским.

"16 ИЮЛЯ 1944 ГОДА В РАЙОНЕ УЛИЦЫ КРАСНОАРМЕЙСКОЙ ВЫСТРОИЛИСЬ В ПОЛНОМ ВООРУЖЕНИИ 30 ТЫСЯЧ ПАРТИЗАН"

Мимо маршем проходили бригады имени Щорса, Чапаева, Чкалова, "Беларусь", "Буревестник" и другие. На груди у каждого участника сияла медаль "Партизану Отечественной войны" - их вручили героям накануне. А 17 июля 1944 года, кстати, был еще один, связанный с успехом стратегической операции "Багратион". Его называют "парадом позора". По улицам Москвы советские бойцы провели под конвоем попавших в плен на белорусской территории 57 тысяч солдат и офицеров вермахта.

Многие участники минского парада на следующий день уходили на фронт, предстояло еще 10 месяцев войны до Победы.

- Почему несостоятельны попытки историков на Западе умалить важность и значение стратегической наступательной операции "Багратион"?

В. СЕЛЕМЕНЕВ: Западная историография, несмотря на новые исследования и факты, упорно держится за тот тезис, что высадка десанта союзных войск по антигитлеровской коалиции в Нормандии 6 июня 1944 года (а это открытие второго фронта против Германии) стала решающим событием Второй мировой войны.

Но историческая правда состоит как раз в том, что британо-американская десантная операция "Оверлорд" (кодовое название "День Д") могла не быть успешной, если бы не наступление Красной армии на Восточном фронте. К слову, советское командование гарантировало это союзникам, осуществлялась координация действий.

По привлеченным силам и средствам стратегическая операция "Багратион" была куда более масштабной, чем высадка в Нормандии в "День Д", где участвовало 156 тысяч солдат. Никакой "Оверлорд" не был бы возможен без успехов Красной армии.

К. КОЗАК: Нужно учитывать еще один немаловажный момент. Катастрофа в Беларуси вынудила германское командование перебросить сюда крупные стратегические резервы с запада. Разумеется, это создало благоприятные условия для действий союзников после их высадки в Нормандии. Факты говорят сами за себя: 70 % сухопутных сил вермахта продолжали воевать на советско-германском фронте даже в то время, когда союзники вели боевые действия.

В ходе операции "Багратион" Красная армия нанесла крупнейшее поражение немецкой армии за всю военную историю Германии. Исход войны решался именно на советской территории. Западные источники приводят такую цифру: из 5,3 миллиона немецких солдат, погибших в ходе Второй мировой войны, около 4 миллионов пали именно на Восточном фронте. Наступательная операция "Багратион" стала для врага тем самым ударом, после которого восстановиться он не смог.

СЕЛЕМЕНЕВ ВЯЧЕСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ

Родился в 1946 году в Минске. С 1968-го работает в архивных учреждениях, в 1982-2010 годах - директор Национального архива.

Ученый-историк, архивист, лауреат Государственной премии Беларуси в области науки и техники (2002 г., в составе авторского коллектива) за цикл работ "Белорусские гастарбайтеры". Почетный архивист Беларуси, кавалер ордена Почета (2002).

Сфера научных интересов: история Беларуси с 1917 года, вопросы архивоведения.

КОЗАК КУЗЬМА ИВАНОВИЧ

Родился в 1955 году в Ольшанах Столинского района. Окончил исторический факультет МГПИ имени М. Горького по специальности "история и иностранный язык".

Работал в Национальном архиве - научным сотрудником, заведующим отделом, заместителем директора. С 1995 года - в БГУ, доцент исторического факультета. Кандидат исторических наук. Автор более 200 научных работ, в том числе ряда учебных пособий.

Сфера научных интересов: архивоведение, история Второй мировой войны.

| Подготовила Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ, журнал "Беларуская думка". Использованы фотоиллюстрации БЕЛТА.